大河ファンももまだ見ぬ!?

天下を取った家康の知られざる苦難の足跡を名古屋でたどる

名古屋駅

大高城跡

若き日の徳川家康が

「兵糧入れ」を行った城

江戸時代初め頃の地誌『寛文村々覚書』によると標東西106m、南北32mであったとされる大高城。築城年代は不詳だが、永正年間(1504〜1521年)には土岐氏の守護代の花井備中守が、天文・弘治(1532〜1557年)には知多郡東浦の水野忠氏・大膳父子が居城した。桶狭間の戦いの時には、今川軍の尾張侵攻の前線基地に。義元の配下にいた松平元康(後の徳川家康)が弱冠19歳で大高城の今川軍へ兵糧を届け、ここから出撃して丸根砦を攻め落としている。

空堀や土塁などの遺構を残す公園

現在は、大高城跡公園として整備。公園内には空堀、土塁などの遺構が残り、多くの歴史ファンが足を運ぶ。鷲津砦・丸根砦と合わせ、国の史跡に指定されている。

丸根砦跡

織田信長が鷲津砦や善照寺砦と

ともに築いた

大高城が今川義元の手に落ちたあと、1559年に織田信長によって大高城を包囲するように築かれた砦。大高城からは東に約800mの丘陵に築かれ、東西約36m、南北約28mの砦の周囲を、幅3.6メートルの外堀が囲んだとされている。今川方の基地である豊明の沓掛城から大高城への支援路を見下ろす位置でもあった。

笠寺観音

厄よけと縁結びの観音さまを

おまつりする真言宗の寺

733年、呼続の浜に漂着した霊木に僧の禅光上人が十一面観音像を刻んで安置し、小松寺と名付けたのがはじまりといわれ、人びとから厚い信仰を集める古寺。鎌倉時代に定められた尾張四観音のひとつで、徳川家康が築いた名古屋城を中心に、4つの寺で恵方がめぐる。江戸時代に建てられた巨大な木造の本堂は、名古屋市指定文化財に指定。2023年4月には、8年に1度の秘仏本尊十一面観世音菩薩のご開帳が行われる。

尾張の古刹で人質を交換

織田家に幽閉された幼少時代の徳川家康(松平竹千代)と、今川家の囚われの身となった織田信長の兄・信広が人質交換された場所ともいわれている。ほかにも境内には、芭蕉ゆかりの春雨塚・笠寺千鳥塚、宮本武蔵の碑などがある。

熱田羽城跡

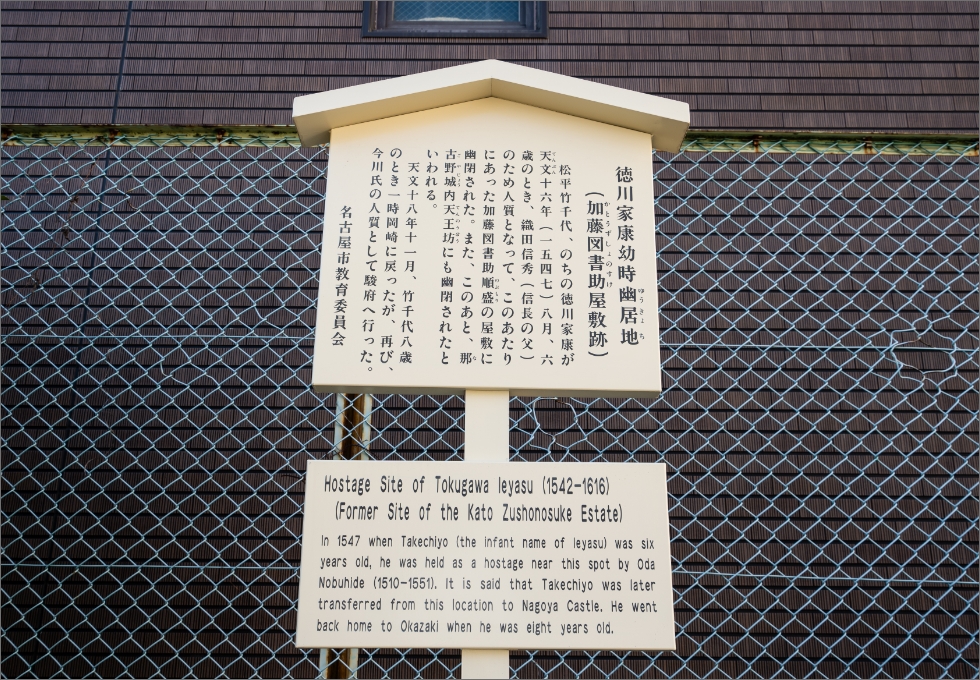

竹千代が幽閉されていたとされる場所

竹千代(後の徳川家康)の父・松平広忠は、1547年に駿府の今川義元へ従属の証として幼い竹千代を人質として送り、三河に勢力を拡大する織田信秀(信長の父)に対抗。しかし岡崎から駿府へ送られる途中、田原の領主・戸田康光により身柄を奪われた竹千代は織田の元へ。その後竹千代は、熱田の豪族・加藤図書助順盛に預けられ、現在の熱田の地に幽閉された。

加藤図書助順盛の屋敷跡

現在は屋敷跡の遺構はなく、住宅地となっているため、近くの羽城公園に案内板だけが立つ。

万松寺

織田家の菩提寺として開基した

歴史ある寺院

正式な山号寺号は「亀嶽林 萬松寺」で、1540年に織田信長の父・信秀により名古屋市中区錦から丸の内2・3丁目にあたる地に建立。1610年、名古屋城築城にあたり現在の地に移された。竹千代(後の徳川家康)が人質時代に3年間暮らした場所としても有名。現在は境内にある白龍とLEDモニターから、「再生」をテーマとしたダイナミックな映像が飛び出す演出(1日に6回)が楽しめる。

からくり人形「信長」も見逃せない

1552年3月3日、病によって死去した信秀は万松寺で盛大な葬儀が行われた後、同寺境内に埋葬。八代目玉屋庄兵衛氏によって制作されたからくり人形「信長」は、信長が父の葬儀で抹香を投げる場面と、桶狭間合戦出陣前に「幸若舞」を舞う場面を再現(1日5回)する。

小幡城跡

小牧・長久手の戦いで

重要な役割を果たした城

1522年、織田配下の岡田重篤によって築かれたといわれる。1535年に家康の祖父・清康が尾張に軍を進めたとき在城し、また織田信光の居城になったが、のちに廃城。1584年の小牧・長久手の戦いに際し、三河との連絡路を保つため家康が修復した。

家康は、長久手の戦いで秀吉軍の有力武将を次々に討ち取った後、午後4時頃に小幡城に入った。一方、先鋒隊の敗報を受けた秀吉は家康を直接討つべく、2万の大軍にて午後5時頃に龍泉寺城に入城した。わずか2.5kmほどの距離で向かい合うこととなった両雄であるが、秀吉は、翌朝の小幡城攻めを決め、家康は朝を待たず小牧城へと帰ったため、直接対決には至らなかった。

この戦いの後、小幡城は廃城となり、現在、城跡にはわずかに堀、土塁跡の遺構が残っている。